ITINÉRAIRE TOURISTIQUE SUR LE GLACIAIRE VOSGIEN

Tiré de "La filière bois et le glaciaire vosgien" , André Jacquin et Jacqueline Valentin – livret guide d’excursion du Congrès Lorraine de l’APBG 1994.

Tiré de "La filière bois et le glaciaire vosgien" , André Jacquin et Jacqueline Valentin – livret guide d’excursion du Congrès Lorraine de l’APBG 1994.

--------------------------

DU VILLAGE DE PLAINFAING À CELUI DU THOLY

Les formations glaciaires dans les Vosges méridionales

Elles ont affecté essentiellement les parties centrale et sud-Occidentale des Vosges, dans un territoire inclus dans un quadrilatère : Le Bonhomme, Xertigny, Lure, Thann. la région parcourue a été étudiée par de nombreux auteurs dont les avis sont loin d’être concordants.

G. SERET (1968) distingue trois glaciations successives :

- au Mindel, tout le sud-Ouest des Vosges aurait été recouvert par une calotte glaciaire,

- au Riss, la masse de glace aurait été plus ou moins continue,

- au Wûrm, les formations glaciaires auraient été cantonnées dans les vallées.

- au Riss, la masse de glace aurait été plus ou moins continue,

- au Wûrm, les formations glaciaires auraient été cantonnées dans les vallées.

SALOME ne voit que des dépôts d’âge wûrmien (1968)

F. BONN (1970) distingue également trois glaciations.

FLAGEOLLET et HAMEURT (1974) distinguent un maximum d’extension à l’époque du Riss et une glaciation plus récente cantonnée aux vallées sans diffluence.

F. BONN (1970) distingue également trois glaciations.

FLAGEOLLET et HAMEURT (1974) distinguent un maximum d’extension à l’époque du Riss et une glaciation plus récente cantonnée aux vallées sans diffluence.

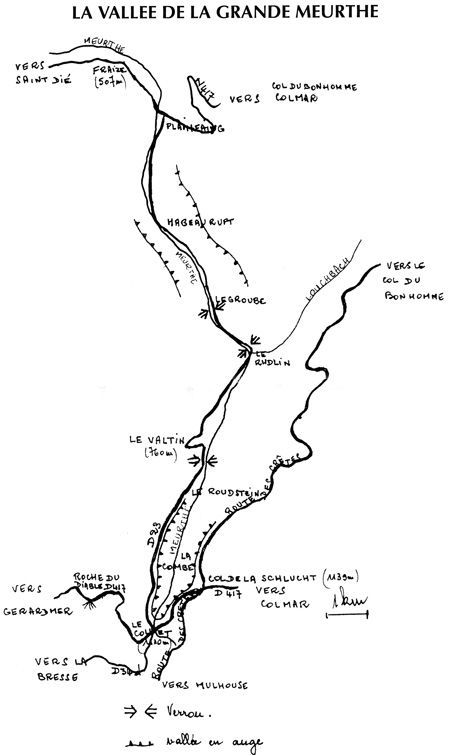

LA VALLEE DE LA GRANDE MEURTHE

Entre les sources et le RUNDSTEIN

Le verrou du Valtin

Entre le Valtin et le Rudlin

A l’aval du Rudlin

Le belvédère de la Roche du Diable

La vallée de la Cleurie

Les eaux de plusieurs torrents au Nord du col du Collet se rassemblent pour constituer la Meurthe qui traverse ensuite par des rapides vers 900 mètres d’altitude un seuil rocheux considéré comme un verrou.

Au dessous de 890 mètres, le fond s’élargit et on est en présence d’une vallée en auge, à versants abrupts. Le Palier de la Combe a une pente de 2%, la Meurthe s’encaisse alors sur un fond plat.

A l’avant du Rundstein le fond s’élargit en formant une cuvette occupée par un petit lac, à l’aval le verrou du Valtin. Lors de périodes froides, l’alimentation en neige ou glace a été plus importante sur le versant Est. On ne peut considérer comme cirque que l’amphithéâtre à l’ouest de la roche du Tanet. Le versant devait être couvert d’une sorte de calotte d’épaisseur assez régulière et cette glace s’écoulait lentement vers l’ouest et s’accumulait dans la vallée.

Au dessous de 890 mètres, le fond s’élargit et on est en présence d’une vallée en auge, à versants abrupts. Le Palier de la Combe a une pente de 2%, la Meurthe s’encaisse alors sur un fond plat.

A l’avant du Rundstein le fond s’élargit en formant une cuvette occupée par un petit lac, à l’aval le verrou du Valtin. Lors de périodes froides, l’alimentation en neige ou glace a été plus importante sur le versant Est. On ne peut considérer comme cirque que l’amphithéâtre à l’ouest de la roche du Tanet. Le versant devait être couvert d’une sorte de calotte d’épaisseur assez régulière et cette glace s’écoulait lentement vers l’ouest et s’accumulait dans la vallée.

Le verrou du Valtin

A l’aval du Rundstein, la Meurthe s’encaisse dans la vallée devenue plus étroite, dans les derniers deux cent derniers mètres avant le village du Valtin, le torrent creuse un défilé dans le granite des crêtes. la vallée amont de la Meurthe est don suspendue au dessus du Valtin. Ce verrou est en rapport avec un jeu de failles responsables du décalage vers le nord-Ouest du tracé de la Meurthe.

Entre le Valtin et le Rudlin

La Meurthe coule dans une vallée en auge qui se termine brusquement au Rudlin, la Meurthe s’enfonçant vers l’ouest dans une gorge. Dans le prolongement de la vallée en auge, la vallée de Louchbach descend vers le sud-Ouest, sens opposé à celui de la Meurthe, l’exposition vers le sud a du favoriser la fonte rapide de la glace.

A l’aval du Rudlin

La vallée de la Meurthe montre une succession de défilés et de sections planes. La rivière scie la roche à l’endroit de verrous, le plus important étant celui de Groube qui apparaît comme une colline barrant la rive droite de la vallée et la dominant d’une cinquantaine de mètres. A Habeaurupt le fond plat fuvio-glaciaire s'emboîte dans une sorte de terrasse qui peut être assimilée à une moraine terminale.

En conclusion les formes et les dépôts témoignent d’un ennoyage par les glaces jusque vers 917 mètres d’altitude au moins au niveau du verrou du Rudlin, ce qui donne plus de deux cents mètres d’épaisseur au glacier de la grande Meurthe en amont du verrou (jusqu’à 260 mètres au niveau du Rundstein, 225 mètres au Rudlin,200 mètres à Habeaurupt.

En conclusion les formes et les dépôts témoignent d’un ennoyage par les glaces jusque vers 917 mètres d’altitude au moins au niveau du verrou du Rudlin, ce qui donne plus de deux cents mètres d’épaisseur au glacier de la grande Meurthe en amont du verrou (jusqu’à 260 mètres au niveau du Rundstein, 225 mètres au Rudlin,200 mètres à Habeaurupt.

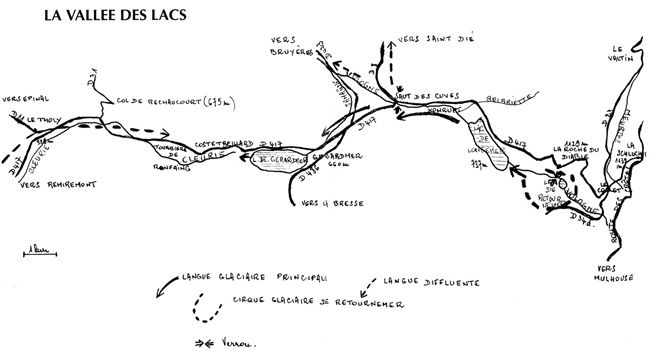

LA VALLÉE DES LACS

C’est l’ultime période glaciaire qui a permis la conservation de la plupart des vestiges les plus spectaculaires.

Dés le blocage de la vallée de la Cleurie par la moraine würmienne (en double vallum, de 50 m d’épaisseur) les eaux du massif du Hohneck ont cessé de s'écouler vers le Tholy pour s’accumuler en amont du dépôt, formant le lac de Gérardmer; Ne trouvant plus d’exutoire vers l’ouest, les eaux débordant du lac se sont dirigées en sens inverse de l’ancien drainage, par la Jamagne qui rejoint la Vologne à l’aval du hameau de Kichompré.

Dés le blocage de la vallée de la Cleurie par la moraine würmienne (en double vallum, de 50 m d’épaisseur) les eaux du massif du Hohneck ont cessé de s'écouler vers le Tholy pour s’accumuler en amont du dépôt, formant le lac de Gérardmer; Ne trouvant plus d’exutoire vers l’ouest, les eaux débordant du lac se sont dirigées en sens inverse de l’ancien drainage, par la Jamagne qui rejoint la Vologne à l’aval du hameau de Kichompré.

Le belvédère de la Roche du Diable

Il permet d’ ”analyser” le paysage. A gauche, en contrebas du sommet dénudé du Hohneck, le cirque de tête du glacier, puis le cirque de Retournemer est fermé par un verrou rocheux d’origine structurale ( le granite du Valtin broyé et silicifié). Ce lac est traversé par la Vologne et on peut y observer une tourbière flottante qui va le combler progressivement.

En face le col des Faignes par lequel transfluaient les glaces. A droite, jusqu’au lac de Longemer, on a une vallée en auge, typique, à fond plat.

Le lac de Longemer résulte d’un surcreusement glaciaire et d‘un barrage par le cône de la Belbriette.

La vallée de la Vologne dans la traversée du village de Xonrupt. A un kilomètre après l’extrémité ouest du lac de Longemer, il existait une moraine franche correspondant à un stationnement temporaire du front du glacier de haute Vologne, mais celle-ci a été arasée pour laisser la place à des terrains constructibles. A la roche du Page, au nord de la vallée, à hauteur du village, présence de dépôts juxta-glaciaires abandonnés par les eaux libérées par la fusion précoce des glaces au pied du flanc exposé au midi, à une époque ou les glaces s’avançaient vers l’étroiture du Saut de Cuves où est abandonnée une autre moraine frontale entre le cimetière et la route D 417 en direction de Gérardmer (butte de Béaba).

Au saut de Cuves se situe l’endroit ou le glacier de Haute Vologne se scindait en deux : une branche obliquait à gauche vers Gérardmer, l’autre continuait tout droit (actuelle vallée de la Vologne) vers Kichompré, puis Granges sur Vologne.

En face le col des Faignes par lequel transfluaient les glaces. A droite, jusqu’au lac de Longemer, on a une vallée en auge, typique, à fond plat.

Le lac de Longemer résulte d’un surcreusement glaciaire et d‘un barrage par le cône de la Belbriette.

La vallée de la Vologne dans la traversée du village de Xonrupt. A un kilomètre après l’extrémité ouest du lac de Longemer, il existait une moraine franche correspondant à un stationnement temporaire du front du glacier de haute Vologne, mais celle-ci a été arasée pour laisser la place à des terrains constructibles. A la roche du Page, au nord de la vallée, à hauteur du village, présence de dépôts juxta-glaciaires abandonnés par les eaux libérées par la fusion précoce des glaces au pied du flanc exposé au midi, à une époque ou les glaces s’avançaient vers l’étroiture du Saut de Cuves où est abandonnée une autre moraine frontale entre le cimetière et la route D 417 en direction de Gérardmer (butte de Béaba).

Au saut de Cuves se situe l’endroit ou le glacier de Haute Vologne se scindait en deux : une branche obliquait à gauche vers Gérardmer, l’autre continuait tout droit (actuelle vallée de la Vologne) vers Kichompré, puis Granges sur Vologne.

La vallée de la Cleurie

La Cleurie, modeste affluent de la Moselle prend sa source à l’aval de Gérardmer, en plein cours d’une vallée beaucoup trop large pour elle, la vallée des Lacs. Cette anomalie fut assez tôt remarquée et deux important mémoires de thèse y furent consacrés (G. SERET "système glaciaire du bassin de la Moselle" ; A.I. SALOME "étude géomorphologique de la Moselotte de la Haute Vologne et de la Cleurie").

Pour G. SECET deux langues glaciaires se seraient affrontées, l’une étant une diffluence du glacier de Moselotte, Moselle remontant à contre pente la vallée de la Cleurie jusqu’au Bas Beillard (en amont du Tholy), l’autre descendant de la haute Vologne et s’arrêtant au Beillard lors d’une glaciation et à Gerardmer au cours d’une glaciation ultérieure.

Pour AI. SALOME, un glacier de vallée unique aurait été tronçonné en culots de glace morte qui auraient déterminé les caractères de dépôts actuellement observables.

L’étude de la disposition de dépôts dans la vallée laisse supposer que trois lacs ont existé successivement, respectivement aux altitudes 675 m, 630 m et 550 m. Le parcours du Tholy à Gerardmer va permettre d’évoquer les deux premiers.

Le lac de Ronfaing (675 - 655 m)

Antérieurement à l’établissement du premier des lacs qui ont occupé la vallée, le début de la période de déglacement est perçue en quelques endroits. Aux environs de la coalescence de deux langues glaciaires qui seraient, l’une du bassin de la Vologne, l’autre à contre-pente du bassin de la Moselotte, les glaces épaisses de près de 100 mètres dépassaient l’altitude 680 mètres. Son exutoire était le col de Réchaucourt actuellement à 675 mètres.Il est contenu à l’est par l’extrémité du glacier de la Vologne qui a longtemps stationné au niveau de la rive actuelle du lac de Gerardmer, à l’ouest le lac est contenu par la langue diffluente du glacier de la Moselotte qui s’était arrêtée au Bas Beillard. La période durant laquelle ce lac a existé a été marquée par l’interruption presque brutale de l’alimentation par les eaux de la haute Vologne qui ont été détournées vers Granges sur Vologne. (La moraine coiffant le nez de la langue ayant ripé sur les sédiments sableux sous l’actuelle vallée de la Vologne.) Elle s’achève par une vidange qui ramène le plan d’eau à l’altitude de 625 mètres. Cet abaissement fait apparaître une grande abondance de glace encombrant la vallée à l’amont du Tholy.

Le lac du Bas Beillard (630 m)

Il est toujours retenu à l’aval par le glacier de la Moselotte et par rapport au précédent, son extension semble s’être restreinte par retrait de sa limite orientale. Dans la plupart des dépôts situés entre le Rain-Brice et le Tholy, les pendages indiquent que l’écoulement s’est fait vers l’amont de l’actuelle vallée où il n’y avait pourtant aucune issue possible. La seule explication logique à cela consiste à supposer que les eaux juxta-glaciaires fournissant la sédimentation vers l’est, s’échappaient sous la glace vers l’ouest.

Le lac de 550 - 560 m d’altitude

Il se situait en aval du village du Tholy, barré à la confluence de la Moselle et de la Moselotte.

Pour G. SECET deux langues glaciaires se seraient affrontées, l’une étant une diffluence du glacier de Moselotte, Moselle remontant à contre pente la vallée de la Cleurie jusqu’au Bas Beillard (en amont du Tholy), l’autre descendant de la haute Vologne et s’arrêtant au Beillard lors d’une glaciation et à Gerardmer au cours d’une glaciation ultérieure.

Pour AI. SALOME, un glacier de vallée unique aurait été tronçonné en culots de glace morte qui auraient déterminé les caractères de dépôts actuellement observables.

L’étude de la disposition de dépôts dans la vallée laisse supposer que trois lacs ont existé successivement, respectivement aux altitudes 675 m, 630 m et 550 m. Le parcours du Tholy à Gerardmer va permettre d’évoquer les deux premiers.

Le lac de Ronfaing (675 - 655 m)

Antérieurement à l’établissement du premier des lacs qui ont occupé la vallée, le début de la période de déglacement est perçue en quelques endroits. Aux environs de la coalescence de deux langues glaciaires qui seraient, l’une du bassin de la Vologne, l’autre à contre-pente du bassin de la Moselotte, les glaces épaisses de près de 100 mètres dépassaient l’altitude 680 mètres. Son exutoire était le col de Réchaucourt actuellement à 675 mètres.Il est contenu à l’est par l’extrémité du glacier de la Vologne qui a longtemps stationné au niveau de la rive actuelle du lac de Gerardmer, à l’ouest le lac est contenu par la langue diffluente du glacier de la Moselotte qui s’était arrêtée au Bas Beillard. La période durant laquelle ce lac a existé a été marquée par l’interruption presque brutale de l’alimentation par les eaux de la haute Vologne qui ont été détournées vers Granges sur Vologne. (La moraine coiffant le nez de la langue ayant ripé sur les sédiments sableux sous l’actuelle vallée de la Vologne.) Elle s’achève par une vidange qui ramène le plan d’eau à l’altitude de 625 mètres. Cet abaissement fait apparaître une grande abondance de glace encombrant la vallée à l’amont du Tholy.

Le lac du Bas Beillard (630 m)

Il est toujours retenu à l’aval par le glacier de la Moselotte et par rapport au précédent, son extension semble s’être restreinte par retrait de sa limite orientale. Dans la plupart des dépôts situés entre le Rain-Brice et le Tholy, les pendages indiquent que l’écoulement s’est fait vers l’amont de l’actuelle vallée où il n’y avait pourtant aucune issue possible. La seule explication logique à cela consiste à supposer que les eaux juxta-glaciaires fournissant la sédimentation vers l’est, s’échappaient sous la glace vers l’ouest.

Le lac de 550 - 560 m d’altitude

Il se situait en aval du village du Tholy, barré à la confluence de la Moselle et de la Moselotte.

BIBLIOGRAPHIE

BONN F. (1970 )Les dépôts glaciaires de la haute vallée de la Vologne : contribution à l’étude du quaternaire vosgien. Bulletin BRGM (2° série) sect I n°1.

DARMOIS THEOBALD M. (1974) Recherches sur la morphologie glaciaire des vallées supérieures de la Meurthe. Annales scienti?ques universitaires Besançon géologie 3° série fascicule 21. 1973.

FLAGEOLLET J.C. et HAMEURT J. (1971) Les accumulations glaciaires de la vallée de la Cleurie. Revue géographique de l’Est. Nancy II

VOIRIN G. (1970) Morphomètrie et pétrographie de galets dans la moraine de la haute Vologne et leurs enseignements. (mémoire de maîtrise. Institut géographique de Nancy).

Guide géologique régional Vosges - Alsace. Masson (1976 ).

Carte IGN n° 31 SAINT DIE - MULHOUSE - BÂLE 1/100 000.

Carte géologique de la France au 1/50 000. Feuille et notice de Remiremont et Gerardmer.

Retrouvez ces informations sur la page :

La filière bois et le glaciaire vosgien (André JACQUIN, Jacqueline VALENTIN - APBG Lorraine)

DARMOIS THEOBALD M. (1974) Recherches sur la morphologie glaciaire des vallées supérieures de la Meurthe. Annales scienti?ques universitaires Besançon géologie 3° série fascicule 21. 1973.

FLAGEOLLET J.C. et HAMEURT J. (1971) Les accumulations glaciaires de la vallée de la Cleurie. Revue géographique de l’Est. Nancy II

VOIRIN G. (1970) Morphomètrie et pétrographie de galets dans la moraine de la haute Vologne et leurs enseignements. (mémoire de maîtrise. Institut géographique de Nancy).

Guide géologique régional Vosges - Alsace. Masson (1976 ).

Carte IGN n° 31 SAINT DIE - MULHOUSE - BÂLE 1/100 000.

Carte géologique de la France au 1/50 000. Feuille et notice de Remiremont et Gerardmer.

Retrouvez ces informations sur la page :

La filière bois et le glaciaire vosgien (André JACQUIN, Jacqueline VALENTIN - APBG Lorraine)