Roises de Lucey : 3. Description

Fig.4: Un exemple de devinette jalonnant le parcours (photo BRGM)

La culture et l'utilisation du chanvre

Le chanvre est une plante arbustive annuelle, naturellement dioïque (pieds mâle et femelle distincts) de la famille des Cannabinacées ou Cannabacées. Le chanvre industriel cultivé en France est une variété rendue monoïque à l'issue d'une sélection génétique.

Fig.5 : Pied de Cannabis sativa (© John Hilty - Illinois Wildflowers)

Le chanvre est une plante originaire d'Asie centrale. Il était probablement cultivé en Chine il y a 10000 ans (il s'agit d'une des plus anciennes plantes cultivées par l'Homme).

- sa tige qui fournit des fibres textiles pour les cordages, des ficelles, des voiles, des vêtements, du linge de maison ou encore de la pâte à papier ;

- ses feuilles pour se soigner ;

- ses graines pour se nourrir.

Plus récemment, d'autres utilisations de la tige de chanvre ont vu le jour :

- la chènevotte ou partie ligneuse de la tige constitue un matériau très absorbant utilisé pour le paillage en horticulture, la litière des chevaux et des petits animaux de compagnie ou encore comme isolant thermique ajouté dans certains bétons ;

- les fibres formant la partie périphérique de la tige servent à la production de pâte à papiers spéciaux haut de gamme (papier monnaie ou de type "bible"), comme isolant dans le bâtiment ou encore en plasturgie, comme élément de matériaux composites thermoplastiques en remplacement de la fibre de verre pour l'industrie automobile par exemple ;

- la poudre organique issue du défibrage possède également un pouvoir absorbant très important qui justifie son emploi comme litière pour chats et en agriculture comme poudre d'amendement organique et compost.

Ces graines sont également utilisées en cosmétique et pour l'alimentation humaine (huile riche en oméga 3).

Fig.6 : Chènevis

En France, en raison des besoins de la marine (voilure des bateaux) et de l'industrie papetière, l'âge d'or de la production de chanvre se situe du XVIIIème siècle jusqu'au milieu du XIXème siècle : en 1840, 176 000 ha de terres sont consacrés à la culture de cette plante.

Avec la concurrence des fibres synthétiques et du coton, le déclin du chanvre s'amorce au cours du XXème siècle (700 ha cultivés dans les années 60). En Lorraine la culture chanvrière stoppe progressivement à la fin du XIXème siècle.

Malgré ce recul, la culture du chanvre ne disparaît pas complètement en France, elle reste notamment présente dans les départements de la Sarthe et de l'Aube.

De nouvelles utilisations des fibres ont permis une recrudescence de la culture du chanvre industriel depuis les années 70. En 2006, les surfaces en chanvre atteignaient 8 083 ha pour 1 056 producteurs (cultures industrielles et semences comprises), ce qui fait de la France, le premier producteur européen.

En Lorraine, le chanvre était cultivé sur des terres de bonne qualité spécialement réservées à cette pratique et désignées sous le nom de chènevières ou chanvrières.

Les semis étaient réalisés à la fin du mois de mai et les récoltes se faisaient en deux fois, deux à trois mois après (les pieds mâles mûrissant plus vite que les pieds femelles).

Après la récolte, on laissait le chanvre rouir, c'est-à-dire séjourner dans l'eau des rivières. A partir de 1738, un arrêté du Conseil Royal des Finances et du Commerce interdit cette pratique dans les rivières poissonneuses pour éviter toute contamination. Les habitants creusent alors des trous utilisés spécifiquement pour le rouissage: c'est l'origine des roises.

En raison des odeurs gênantes générées par la décomposition, ces trous étaient éloignés des habitations, à la sortie des villages. A Lucey, leur implantation sur les terrains argileux imperméables du Callovien (formation des Argiles de la Woëvre) permettait aux roises de rester constamment en eau. Bien que leur structure originelle ne soit plus visible aujourd'hui (fig.7), le fond de ces trous était pavé et un des côtés présentait une pente douce pour permettre le maniement du chanvre.

Le chanvre roui, humide et noirci, est ensuite étendu puis séché au soleil.

Après plusieurs manipulations de broyage et de nettoyage, le chanvre pouvait être filé pour former des bobines, à l'aide d'un rouet.

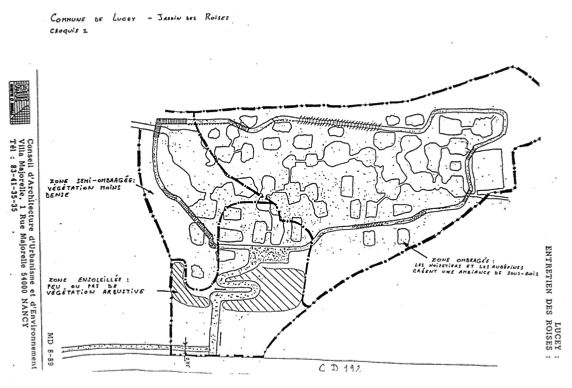

En Lorraine, les roises de Lucey, sont, en superficie, les plus importantes qui soient conservées (fig.8).

Fig.8 : Plan des roises de Lucey (document CAUE - Nancy)

Aujourd'hui, les roises de Lucey sont toujours remplies d'eau dans laquelle s'est progressivement installée une végétation aquatique (potamots, lentilles d'eau, etc. - fig.9). On trouve également d'importantes colonies de prêles installées aux abords.

Fig.9 : Une roise colonisée par les lentilles d'eau (photo BRGM)

Les travertins de la source des roises

Dans ce contexte géologique, le site des roises est ainsi parcouru par un ruisseau dont la source se situe à une centaine de mètres en amont et en lisière de bois du côté sud de la route (fig.1).

La sortie à l'air libre de l'eau d'origine souterraine est soulignée par une petite arche en maçonnerie (fig.3). Les eaux du ru naissant à cet endroit, disparaissent ensuite progressivement par infiltration.

Une trentaine de mètres plus en aval, les eaux réapparaissent au niveau d'une résurgence. Celle-ci est matérialisée par une grille métallique verticale et un ouvrage en maçonnerie plus conséquent (fig.10A): l'eau se déverse ensuite dans une cuvette avant d'alimenter le ruisseau qui descend vers le site des roises (fig.10B).

Fig.10A : Sortie de l'eau à la résurgence de la source des roises

Ces formations rocheuses sont bien visibles à l'emplacement de la résurgence.

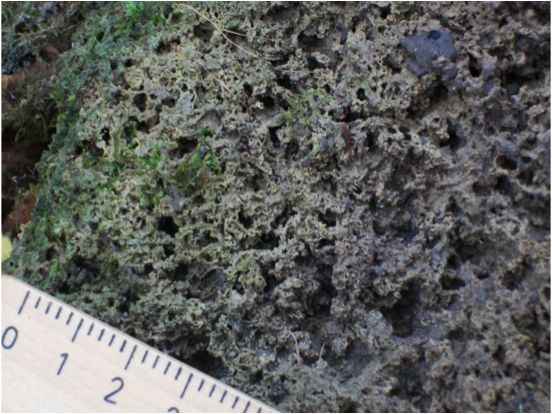

Fig.11 : Un échantillon de travertin des roises montrant son aspect poreux

Au cours de leur séjour dans le sol, les eaux d'infiltration se chargent en CO2 produit par les êtres vivants et l'activité microbienne édaphiques.

En terrain calcaire, comme c'est le cas du sous-sol de la Côte de Meuse autour de Lucey, l'enrichissement des eaux d'infiltration en CO2 est favorable à la dissolution des roches qu'elles traversent. La réaction suivante se produit alors:

Une fois son trajet souterrain achevé, l'eau qui arrive à l'air libre, à l'emplacement d'une source, est plus riche en CO2 que l'air atmosphérique. Le CO2 est alors expulsé dans l'atmosphère jusqu'à ce que eau et air soient en équilibre selon la loi de Henry. Ce dégazage de CO2 conduit à une inversion de la réaction [1] précédente :

Ces dépôts sont favorisés à des endroits où le prélèvement du CO2 de l'eau est particulièrement actif :

- là où l'agitation de l'eau est importante comme au niveau d'une cascade (fig.12) ;

- là où se développent des organismes tels que végétaux chlorophylliens hygrophiles (mousses et algues) ou cyanobactéries, dont l'activité biologique est consommatrice de CO2.

Fig.12 : Petite "cascade" résultant d'un embâcle provoqué par une branche morte et sur laquelle se sont accumulés des dépôts carbonatés

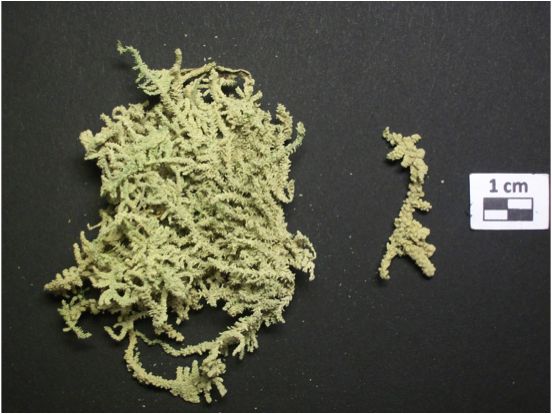

Les dépôts de travertins forment des concrétions qui moulent les supports sur lesquels ils se sont mis en place. Lorsqu'il s'agit de mousses (fig.13), la décomposition post-mortem du végétal laisse place à des cavités résiduelles : c'est l'origine de la porosité caractéristique des travertins (fig.14).

Fig.13 : Mousses (espèce indéterminée) recouvertes de dépôts carbonatés

Fig.14 : Des mousses installées sur un travertin formé à l'emplacement de colonies plus anciennes aujourd'hui disparues.

Les dépôts encroûtants dus à l'activité des cyanobactéries (fig.18B) conservent souvent la forme des objets moulés dont on peut ainsi reconnaître l'origine : brindille, feuille d'arbre, coquille de noix ou d'escargot (fig.15 à 17)... Lorsqu'ils sont suffisamment anciens, les encroûtements élaborés par les cyanobactéries se distinguent par leur structure laminée et concentrique comparable à celle des stromatolithes et/ou des oncolites.

Fig.15 : Brindilles et leur gangue carbonatée résultant d'une activité microbienne (cyanobactéries)

Fig.16: Début d'encroûtement carbonaté d'une feuille de saule

Fig.17 : Début d'encroûtement carbonaté d'une coquille d'escargot (genre Discus ?)

Addendum : Étude du phénomène d’encroûtement dans la source pétrifiante de Lucey

En 2025, dans le cadre d'un travail collectif (Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés - T.I.P.E.), un groupe d'étudiants de classe préparatoire BCPST du lycée H. Poincaré de Nancy a réalisé une étude du site afin d'identifier les facteurs intervenant dans la formation des concrétions calcaires (voir "Références documentaires" ci-après). La variation du débit de l’eau et la profondeur du ruisseau ont ainsi été mesurées pour évaluer leur possible influence sur la vitesse de précipitation du carbonate de calcium. Une corrélation entre la périodicité temporelle de l’encroûtement et le rythme des saisons est également suggérée.

La dureté de l’eau ou titre hydrotimétrique "TH" (mesures en °f ou degrés français) est un indicateur de la minéralisation d'une eau en cations, Ca2+ et Mg2+ principalement, susceptibles de précipiter sous forme de dépôts carbonatés. La dureté de l'eau de Lucey a été déterminée par dosage par complexation des ions bivalents Ca2+ (et Mg2+) avec l’anion téravalent EDTA4- (= éthylène diamine tétra-acétique). Les résultats donnent une dureté égale à 35,6 ± 0,5 °f soit l'équivalent d'environ 142 mg d'ions Ca2+ dans un litre d'eau (1°f = 4 mg de Ca2+ par litre). Une eau dite "douce" possède une dureté inférieure à 15 °f ; une eau dite "dure" possède une dureté supérieure à 30 °f. Les eaux de la source de Lucey font donc partie de cette dernière catégorie.

D'après les mesures réalisées in situ, le pH de l'eau de Lucey est de 8,2 ± 0,1 ; à ce pH, la forme hydrogénocarbonate est prédominante pour le carbone minéral dissous.

Les ions substrats de la précipitation du calcaire (hydrogénocarbonates et calcium) sont donc bien existants en quantité pour permettre la formation de carbonate de calcium (calcaire) et le maintien des travertins dans l’eau du ruisseau alimenté par la source de Lucey (réaction [2] plus haut).

La diversité des organismes photosynthétiques, pouvant intervenir dans la précipitation du carbonate de calcium, a été révélée par l'observation au microscope de la composition des encroûtements ou des biofilms prélevés sur le fond du ruisseau (fig.18). Ces observations confirment notamment la présence de colonies cyanobactériennes.

Fig.18 : Observation au microscope optique de microorganismes photosynthétiques (×400). A. Algue verte vivant en surface de l’eau, B. Cyanobactérie issue d'un biofilm, C. Organisme pluricellulaire photosynthétique indéterminé issu d'un biofilm.

Par ailleurs, une expérience de terrain a confronté l’hypothèse d’une précipitation du calcaire conditionnée par la topologie et l'hydrodynamisme.

Pour observer cette précipitation, ont été créés des dispositifs nommés "portiques", sur les montants desquels est tendue une portion de moustiquaire, servant d'accroche et de support pour les dépôts carbonatés (fig.19). Sept portiques ont ainsi été placés dans le ruisseau, dans différentes zones en amont (faible profondeur et vitesse de courant / débit plus élevés) et en aval (zone plus profonde et vitesse de courant / débit plus faibles).

Fig. 19 : Conception du portique (à gauche) et exemple de résultats obtenus (à droite) avec zoom sur le maillage du portique après a) 0 jour, b) 84 jours, c) 135 jours et d) 171 jours d’immersion.

La vitesse d’écoulement de l’eau ("v"), à un emplacement donné, a été évaluée par pointage vidéo d’un point à la surface de l’eau repéré par un flotteur : en zone amont, v = 24,5 ± 0,5 cm.s-1 ; en zone aval, v = 6,3 ± 0,5 cm.s-1 ; dans les zones agitées de "cascade", la vitesse peut atteindre 45 cm.s-1.

Ainsi, à l'issue des 171 jours de durée de l'expérience (novembre 2024-mai 2025), dans les zones à haut débit et de faible profondeur (portiques 1 à 5 ; fig.20), on observe une croissance exponentielle de la masse de calcaire déposée en fonction du temps. En revanche, en aval du ruisseau (portiques 6 et 7, fig.20), la masse de calcaire produite est très faible. Ce qui confirme l’hypothèse d'une corrélation entre débit et encroûtement.

Fig.20 : Évolution de la masse de calcaire précipité en fonction du temps (de novembre 2024 à mai 2025) ; une croix "+" ou un disque "•" représentent une pesée.

Afin d’expliquer les cernes observées autour des échantillons de branches encroûtées (fig.15 et 21), la vitesse de concrétionnement a été évaluée (en grammes par jour), à partir de pesées réalisées à 4 périodes de temps différentes, réparties de novembre 2024 à mai 2025 et pour les portiques où la production était la plus quantitative (portiques n°1 à 4).

Fig.21 : Structure laminée et concentrique des encroûtements d'origine biologique en coupe transversale

Les résultats obtenus (fig.22) indiquent une augmentation de vitesse significative entre l’hiver (courbe à pente faible entre les deux premiers points) et le printemps (courbe à pente forte après le deuxième point).

Fig.22 : Évolution de la vitesse d’encroûtement en fonction du temps d’immersion d’un objet.

En bleu, points expérimentaux ; en orange, extrapolations et modélisation selon l'hypothèse d'une rythmicité saisonnière.

Les dates des mesures conduisent à l’hypothèse d’une variation de la vitesse de précipitation en fonction de paramètres saisonniers. La photosynthèse étant moins efficace en hiver, il est possible d'extrapoler la vitesse en une oscillation sur une période d’un an (fig.22), conséquence du cycle des saisons. Cette hypothèse mériterait toutefois d'être confirmée par des relevés étalés sur toute une année.

Remerciements

Un grand merci à Chaimae, Line, Lou-Ann et Mathéo, étudiants au Lycée H. Poincaré de Nancy, pour le partage des résultats de leurs travaux expérimentaux, réalisés dans le cadre de leur étude sur les encroûtements carbonatés de la source de Lucey.

Références documentaires

- Sur le chanvre:

Site commercial de la Chanvrière de l'Aube : http://www.chanvre.oxatis.com - dossier sur les diverses utilisations du chanvre industriel.

Site d'un organisme indépendant de professionnels du bâtiment CenC (Construire en Chanvre): http://www.construction-chanvre.asso.fr/ - informations sur l'utilisation du chanvre dans le bâtiment.

Site Encyclopedia of Life : http://www.eol.org/pages/72695 - données biologiques et images libres de droit pour le genre Cannabis.

Site de l'INRA : http://www.inra.fr/presse/plastiques_composites - informations sur l'utilisation du chanvre en plasturgie.

Site de l'Institut Technique du Chanvre (organisation interprofessionnelle) : http://www.institutduchanvre.org/accueil - informations essentielles, animations, documents à télécharger sur la filière chanvre.

Site de la Maison de la Polyculture de Lucey : http://www.maisondelapolyculture.fr - liste des activités proposées et présentation du Jardin d'eau des Roises.

Site du Conseil Général de la Sarthe : http://www.sarthe.com/chanvre/epopee1.htm - dossier sur l'historique de la culture du chanvre en France

Site de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris - UFR des Sciences de la Vie : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/textiles/11-chanvre-historique.html - un dossier scientifique sur les textiles d'origine végétale (y compris le chanvre).

Parc Naturel Régional de Lorraine et Maison de la Polyculture (1998) - Gestes et Métiers dans le Toulois - Dossier pour l'enseignant - 26 p. + annexes.

Rapport sur le rouissage de Lavoisier (1788) : http://www.lavoisier.cnrs.fr/ice/ice_page_detail.php?lang=fr&type=text&bdd=lavosier&table=Lavoisier&bookId=390&typeofbookDes=Memoires&pageOrder=1&facsimile=off&search=no

- Sur les travertins et les encroûtement carbonatés :

Site "Planète Terre" de l'Ecole Nationale Supérieure de Lyon: http://planet-terre.ens-lyon.fr