Madame

Tussaud (Strasbourg 7

décembre 1761 – Londres 16 avril 1850) née

Anne-Marie Grosholtz, suivit sa mère, devenue veuve durant sa

grossesse, à Berne

où elle travailla comme femme de ménage pour Philippe Curtius, un

médecin

reconverti en artiste-sculpteur. Le médecin prit la jeune fille sous

son aile

et la forma à la sculpture en cire. Curtius fut appelé à la cour de

France et

réalisa en 1765 un portrait de Marie-Jeanne du Barry, maîtresse de

Louis XV. Le

médecin fit venir Marie avec sa mère en 1767 et l'employa dans ses

nombreuses

réalisations en cire dont sa première exposition en 1770, qui en raison

de son

succès déménagea en 1776 au Palais-Royal. En 1782, il ouvrit une

seconde

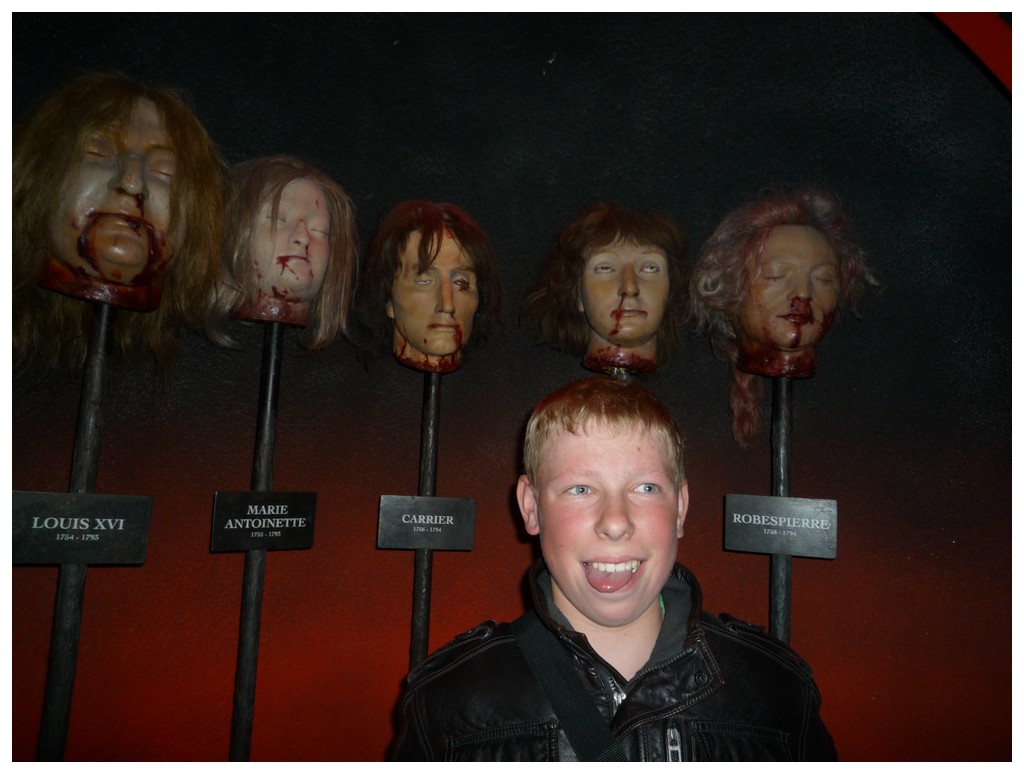

exposition nommée la "Caverne des Grands Voleurs" sur le Boulevard du

Temple, c'est le précurseur de la chambre des horreurs.

L'une des principales attractions de ce musée était la Chambre des horreurs, qui présentait en deux parties les victimes de la Révolution française et les meurtriers. Le nom de cette section fut donné en 1845 par un contributeur du magazine Punch. D'autres personnalités furent ajoutées à l'exposition comme Horatio Nelson et Walter Scott. En 1842, Marie réalisa un autoportrait qui est encore présenté à l'entrée du musée. Marie décéda en 1850 à l'âge de 88 ans.

(Source : Wikipedia)